【原创文章】腾冲和顺八大宗祠: 历史文脉与旅游价值的双重绽放

发表于:2025-03-14 01:10:53|来源:转载于网络

腾冲和顺八大宗祠:

历史文脉与旅游价值的双重绽放

尚玉霞 许 敏

在滇西边陲的腾冲市,和顺古镇以其独特的八大宗祠群闻名遐迩。这些始建于明清、延续至民国的家族建筑,不仅是和顺古镇家族荣耀的象征,更是古镇深厚历史文化底蕴的集中体现,成为当代文旅融合发展的鲜活载体。随着腾冲旅游业的蓬勃发展,和顺八大宗祠逐渐成为游客们探寻古镇历史、感受文化魅力的热门景点及摄影爱好者的天堂。游客可以在这些宗祠中欣赏到精美的木雕、石雕和砖雕等独特的建筑装饰,感受古代工匠的智慧和技艺,通过参观宗祠内的展览和文物,更深入地了解古镇的家族文化和历史背景。同时,为摄影爱好者提供了丰富的拍摄素材,他们纷纷用镜头记录下这些珍贵的文化遗产,为古镇留下了美丽的瞬间。

一、和顺基本情况

和顺镇位于腾冲县城西南部,距县城5公里,面积17.4平方公里,辖3个社区8个自然村,21个村民小组,截止2023年末有2165户,7017人,海外华侨3万多人,主要分布在缅甸、泰国、美国、加拿大等13个国家和地区,是云南省著名的侨乡。民族以汉族为主,有极少数的回族。和顺四周火山环抱,东南西北方向各有一座火山,中为马蹄形盆地。

和顺大寨坐南朝北,居于黑龙山下的缓坡上,已修成四车道的一级柏油路面,滇缅公路穿境而过,交通便利;西至缅甸甘稗地85.5公里、密支那217公里。和顺镇自然资源丰富,气候温和,四周山峦重叠,大盈江纵贯坝中,三合河水绕村而过,有波光粼粼的龙潭,有鹭鸶、野鸭栖息的湿地,还有马鞍山(石头山)、龟山两座火山,真可谓“洞天福地,世外桃源”。境内最高海拔2091米,最低海拔1490米,全镇耕面积7947.86亩,人均耕地面积1.13亩。

和顺被称为“历史积淀的建筑博物馆”。走进和顺,可以领略到徽派建筑粉墙黛瓦的神韵,可以欣赏到江南古镇小桥流水的倩影,也可以寻觅到西方建筑、南亚建筑的元素。100多所百年宅院、8个宗祠、9座寺观、9座石桥、6个洗衣亭、9座牌坊、13道闾门、24个月台都堪称建筑的经典之作,被誉为中国古代建筑的“活化石”。南亚风格大门、欧式窗户、英国铁艺,都与四合五天井、三房一照壁这样的云南古民居珠联璧合地融为一体。洗衣亭、大月台、总大门等古建筑在全国古镇中独具特色。其中,和顺宗祠是和顺一道亮丽的风景,具有中华民族优秀传统文化丰富多彩的内涵,是和顺文化品牌中的重要组成部份。

二、历史沿革及现状

和顺古镇有六百年的历史,古名“阳温暾”(登),明末称“河上屯”、“河顺”。清康熙年间雅化为“和顺”,清代叫“和顺练”,民国称“和顺乡”。明洪武十五年沐英定金齿,最先随军到和顺定居的是来自四川巴县的寸、刘、李、尹、贾五姓,接着又有来自南京等处的张、钏、杨、许、赵姓的始祖的先后定居和顺。经过六百年的经营,形成今天的面貌。它是多少代和顺人“走夷方”奋斗的结晶,是马帮坚韧跋涉驮来的古镇。而中原文化、东南亚文化、云南边地文化也在这里碰撞、交流、隔合形成了丰富多元、底蕴深厚的和顺文化,积淀深厚的文化与和顺优美的自然风光珠联璧合,人文与自然在这里得到了完美的结合,使和顺有了不可替代的文化价值,资源优势提供了得天独厚的条件。先后荣获“中国第一魅力名镇、全国环境优美镇、中国历史文化名镇、全国特色景观旅游名镇、全国首批美丽宜居示范小镇、中国十大最美乡村、第三批中国传统建筑文化旅游目的地、国家森林文化小镇”、云南省省级文明单位及五A级景区等荣誉称号。

和顺十一姓,即寸、刘、李、尹、贾、张、赵、杨、钏、许、段,除赵姓外,其余十姓均建有宗祠,其中尹姓有两个宗祠,总数达十一个之多。现存除许、段二姓已毁外,其他八姓宗祠基本保存完好。这些宗祠最早始建于清嘉庆十三年(1809),最迟于民国二十四年(1935),是和顺先辈艰苦奋斗、倾心协力的结果,是和顺大姓相互包容、融洽相处的体现。和顺宗祠设计精致,建筑典雅,布局巧妙,与其它地方的宗祠不同之处,它的资金来源是以侨资为主,“十人八九缅经商”的和顺华侨注入了大量的财力和心血。因为宗祠是供奉祖先灵位之所,所以选址条件尤为严格,除了它自身的地理条件外,还要考虑与整个村落的布局相协调,十分讲求风水,据说赵氏宗祠没有建成就是因为选不到符合风水需求的祠址而不得不作罢。除了最要紧的择向外,建房时动土、竖柱、上梁等都要选择黄道吉日、吉时,举行隆重的仪式,建好后还要“安龙谢土”。

和顺人集族而居,以祠堂为会所,宗祠是同族子孙供奉并祭祀祖先的处所,也是阖族聚会议公事、凝聚族众和教育子孙后代的场所,具有很强的教化功能。家庭是社会的细胞,宗祠是家庭的共同体,“家有家规,国有国法”二者缺一不可。和顺宗祠把家训镌刻在醒目地方,作为座右铭警示子孙。和顺宗祠既是教化族人的场所,又是中国传统文化的象征;既是维系人们情感的纽带,又是让国内外族人得到相互沟通、团结的桥梁;既是族人集聚的场所,又是和顺华侨重要的根基。通过每年的祭祖、献祖坟等活动,达到团结友爱、亲近和睦、内部协调的目的。

和顺宗祠还有一个独特的地方就是宗祠就是学堂。和顺先贤十分重视教育,并把宗祠列为重要基地,八大宗祠都先后办学多年。和顺祠堂的办学思想不是后来突发萌念或牵人就事,而是一开始就立足教育。从选址、设计、装修、布景都着眼于此,立足于此。几乎所有的祠堂都有月台或广场的学生课外活动场地,有的厢楼另分割出一块,它是男女同堂而有所别的标志。

解放后和顺宗祠大多数都被学校占用或挪作它用,个别宗祠在十年浩劫期间遭到不同程度的破坏,有的甚至改变了布局,面目全非。

和顺宗祠的现状:

随着2001年第二届次火山热海旅游节文艺晚会在和顺的成功举办,以和顺为主要场景的《大马帮》、《滴血翡翠》、《玉观音》、《我的团长我的团》等影视剧的相继播放,以及国家和省、市领导人的频频到来,为和顺的旅游业的大发展创造了条件。以此为契机,乘申报“国家级历史文化名镇”及荣获中央电视台2005年度中国十大魅力名镇暨中国魅力名镇展示2005年度大奖殊荣的东风,着力打造“中国的和顺,世界的和顺”,成为腾冲叫得响的一个品牌,而和顺的宗祠文化就是这个品牌其中的一个亮点。

建筑是文化的载体,古建筑是不可再生的旅游资源,对旅游有长久的吸引力;旅游的适度开发,也将对古建筑的宣传和保护起到积极的促进作用。和顺宗祠同和顺其他建筑一样,是几代人奋斗的结晶,是祖先留给的“宝贝”,是和顺丰厚的人文景观之一。经和顺镇政府及云南柏联和顺旅游发展有限公司与族间协商,逐步将宗祠纳入旅游管理。已纳入管理的“刘氏宗祠”,柏联和顺公司投入资金260万元,按照“修旧如旧,保持原貌”的原则进行修缮保养,在不改变原建筑结构、构件等的前提下,恢复了匾额、家堂暖阁、卷棚、石标杆,并对大殿、厢楼、过厅、大门、瓦屋面进行了翻新,装围也作了修复,铺设了火山石地面,修了花台及拱门,还在大殿上增加三祖遗训石刻,新建了旅游厕所,增加了一些族人赠送的匾联,对游客开放。同时还计划筹办宗祠展,增加介绍和顺宗祠的内容。增建“梅、兰、竹、菊”四君子园圃,周围的石墙上镌刻名人的书法,提升文化品位。修缮宗祠的本身,也成为凝聚人心传承历史文化、教育后代的善举,深得人心。

三、和顺宗祠的主要内容与形式特点

和顺八大宗祠的主体建筑均为穿斗式木结构硬山顶,而又各有特色。一般都是四合院或一正两厢的建筑格局,由大殿、厢房、面厅、花园、大门、月台组成。在材料的使用上清代大多数材料为果松,民国时是用腾冲生长的上等楸木,屋面用青瓦或筒瓦覆盖,火山石砌墙,老羊河石板铺地。

1、寸氏宗祠坐落于大石巷右侧。历史上曾建有正殿、厢楼、花园、客堂、大厅、二门、大门,大门外有两层石月台,临门月台高出乡前通衢175cm,左右两边有石标杆,每棵杆上有两个石斗(为清光绪乙未科进士寸开泰所立)。通衢外又有一个更大的月台,前有荷池一塘,眼界开扩,风景无限。与其它宗祠不同的是大门,系中西合璧,三道罗马式圆拱门,每道门上有一个近三角形的顶,图案为浮雕,有创意。使用的材料水泥、钢筋、沥清都是从缅甸驮来,资金耗费不少,同时还在主门两侧的石柱上镶嵌“五嶽宗山百川赴海,千秋报本万古流芳”的楷书石刻楹联,至今保存完整。寸氏宗祠始建于嘉庆十三年(1808),完成于民国二十四年(1935),为和顺历史最为悠久的宗祠之一。具体时间是嘉庆十三年腊月初二竖起大门和正厅,十四年夏天修起山墙、围墙及廊阶,二十四年建起厅房,道光二年修厅前照壁,三年修家堂座,五年修暖阁牌位,六年修月台,民国二十四年(1935)重修新大门。上个世纪二十年代为“和顺女子两等小学堂”、“和顺中心小学”,一直到2000年。宗祠文化在腾冲不仅继承了中华民族的优良传统文化,而且还自始至终贯穿了兴家强国这一条主线。寸氏祠堂屋内两边的墙上贴着寸氏家族16字家训:孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻、恭、谦、慈、让、勤、谨、宽、和,即是一种边地人文精神的最好阐释。

和顺寸氏祠堂正面

和顺寸氏宗祠正殿

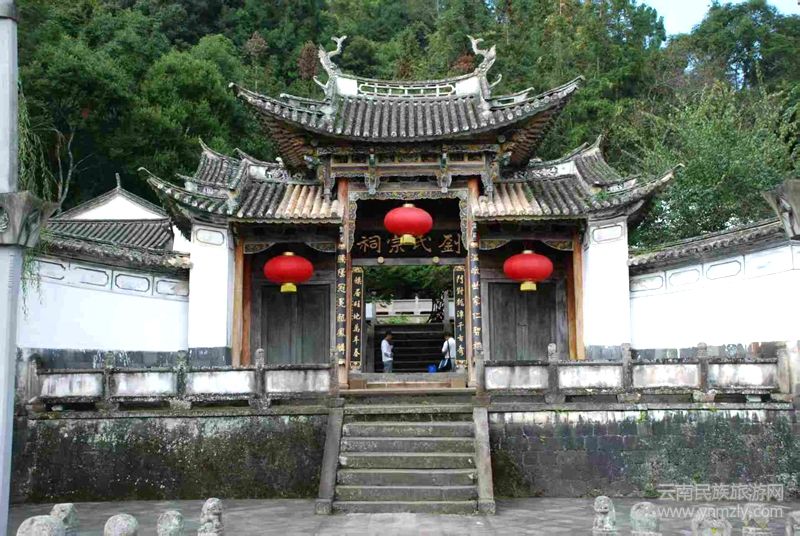

2、刘氏宗祠位于水碓村与尹家坡之间,位置选择相对呈交椅凹形的山角,坐南向北,依山傍水,占地1000平方米,由正殿、两厢楼、东西花园、前厅、大门组成。始建于清咸丰五年(1855),次年两厢、前厅俱毁,光绪六年(1880)修复旧观。民国九年(1920)扩建前厅,新修三开间牌楼式大门,增建月台,并立石斗标杆于月台上。月台前新筑双孔石拱桥,桥下有池种荷,具有园林之盛。前厅还遗存一块“御龙深远”木匾,为绮罗李治用章草书写;一块清乾隆三十五年“保我子孙”三十六年“永免钱粮”双面石碑,均保存完好。门前石标杆为清光绪壬年科亚元刘宗鉴所立,毁于文革。现已于2005年4月恢复。同时还恢复了大殿“千秋万祀”、“饮水思源”两块匾额,分别由省内书法家李华君、赵浩如用行书书写。在家堂柱上增加了马有樊撰李超杰书的“福田宗祖种,巴山蜀水规模远;心地子孙耕,凤岭龙潭绍述长”的楷书对联。大殿中堂两旁增加了刘硕勋撰并书的“祭必以时,春露秋霜崇祀典。人本乎祖,父慈子孝重人伦”魏碑字联及檐柱尹文和撰、饶学兴书的“凤栖凤山飞彩凤;龙蟠龙水出文龙”篆书联。大殿走廊两侧增加了“西汉高祖,东汉光武帝,蜀汉昭烈帝”三祖遗训石碑。过厅增加了孔学军书写的“术通乾象,喜入天台;雕龙名著,殿虎英风”魏碑字联,刘振东撰、马有樊书的“巴山施仁,总旗洪武安三迤;盈水怀远,御龙腾越振九州”隶书联及刘硕勋撰并书的“要好儿孙,须从尊祖敬宗起;欲光门第,还是读书积善来”魏碑字联。大门新增了尹文和撰、赵翼荣书的“温暾世家仁智礼;腾阳冠冕龙凤麟”魏碑字联及马有樊书的“门对龙潭千古秀;族居旺地万年春”行书联。修复后的刘氏宗祠使人耳目一新。

和顺刘氏宗祠大门

和顺刘氏宗祠正殿

3、李氏宗祠坐落于水碓村与刘氏宗祠之间,占地约四千平方米,背枕山坡,面向来凤山,依山势而建,雄伟壮观。由正殿、两厢楼、二门、前天井、大门及两月宫门组成。从大路起步直达殿堂九重台基,石磴一百余级。拾级而上至台阶转折处为两道石拱门。接着拾级而上至月台,再上是雄伟的三开间牌楼式大门,穿过前天井进入眼前的大殿及两侧三面回廊重檐歇山式厢楼。以布局宏伟、地势高峻、视野宽阔、风景优美而著称。李氏宗祠建盖时期最晚,民国九年(1920)动工,十四年完成,木料全部用腾冲上等楸木,建筑规模气势为和顺宗祠之最。殿前水池于二十二年裔孙生络祖(春、荣、贵、森)继(彦、文)新建,池上还有民国云南省第一殖边督办李曰垓于癸酉秋(1933年)题写的“聿修厥德,勿忝尔祖”小篆石刻,至今保存完整。大门两翼两座拱门上的石刻也完整如初,正面为李曰垓用行书写的“登龙”、“望凤”,背面李治的章草“经纬”、“云礽”,依稀可见。

和顺李氏宗祠全景

和顺李氏宗祠正殿

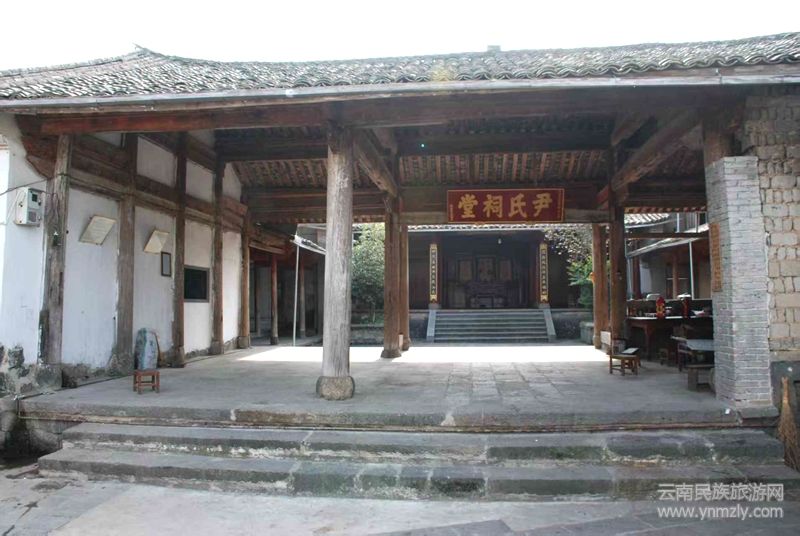

4、尹氏宗祠坐落于尹家巷前,坐南朝北。由正殿、两厢、大门、月台、标杆(已毁)、池堂组成。尹氏宗祠始建于道光十年(1830),建祠年代继寸氏宗祠之后,最后一次修缮于民国二十年(1931)。尹氏宗祠眼界开阔,小河水从祠前淌过,宗祠内还遗存由族人尹祖澜于道光十年(1822)书写的“尹氏祠堂”正书匾一块。

和顺尹氏宗祠正殿

和顺尹氏宗祠过厅

5、贾氏宗祠位于和顺乡贾家坝中间的环村路边,坐南向北,由正殿、两厢楼、花园、大门、月台组成,单开间大门与月台间为环村道路相隔。因受土地的限制,整个建筑使人感觉紧凑,小巧玲珑。贾氏宗祠始建于清末,正房先建,两厢后建。有匾四块,全部悬挂于正殿上。中间是民国十二年(1923)孟冬月裔孙学惠、学焕、学富、学火召 、学盛、学祥、学炳、学安、运贤敬送的“绳其祖武”隶书匾,两边配有民国戊辰(1928年)秋季鹤庆人陈际春题并书的“显亲杨名,此即为尊宗敬祖;修己务实,斯不愧孝子贤孙”隶书联一对。有民国二十四年乙亥仲秋、裔孙福川、澍川统学礼率安贤、乐贤、策贤敬献的“孝思笃庆”行书匾一块,民国二十四年(1935)后裔学美统永贤、英贤、顺贤、武贤敬献的“明德惟馨”行楷匾一块,民国二十五年仲夏后裔学(宝、宽、宏、客)既(锦、钜、铸、钰)敬献的“福被云礽”行书匾一块,均保存完整。

和顺贾氏宗祠全景

和顺贾氏宗祠大殿与两厢

6、张氏宗祠坐落于张家坡帅头坡脚之马头山下,占地约两亩,面山临水,大盈江和三合河从祠前流过。两旁荷池相拥,整体格局为四合院带前花厅,坐南向北,由大殿、东西厢房(西为厢楼)、面楼、花园、大门、月台、标杆(已毁)组成。大门向东开,大殿、东西厢楼及大门始建于清光绪八年(1882),面楼为五开间,四面回廊,重檐歇山顶建筑。完成于民国十九年(1930),耗资银元14800元。大殿中堂门额悬挂“积厚流光”匾,两旁有“秉一障,安南诏,爰宅于兹廿余代,追数故家,何减潇湘云梦;鉴千秋,作西铭,有闻在昔五百年,再生名世,岂矜书法文章”。此隶书匾联为族人张景洲孝廉于光绪二十八年在京请托西江阮振千季敦氏撰书。除此之外,宗祠内还保留有李玉振、陈古逸,张问德、陈荣昌、张砺等人的书法匾联,较其它宗祠多而完整。花厅两侧刻有仿《泰山金刚经》字所书“东铭”、“西铭”,系族人癸卯科举人张砺手迹。宗祠大门为木结构三开间牌楼式大门,前面是扇形月台。祠堂空间、视觉效果好,布局较有特点。

和顺张氏宗祠全景

和顺张家宗祠大殿

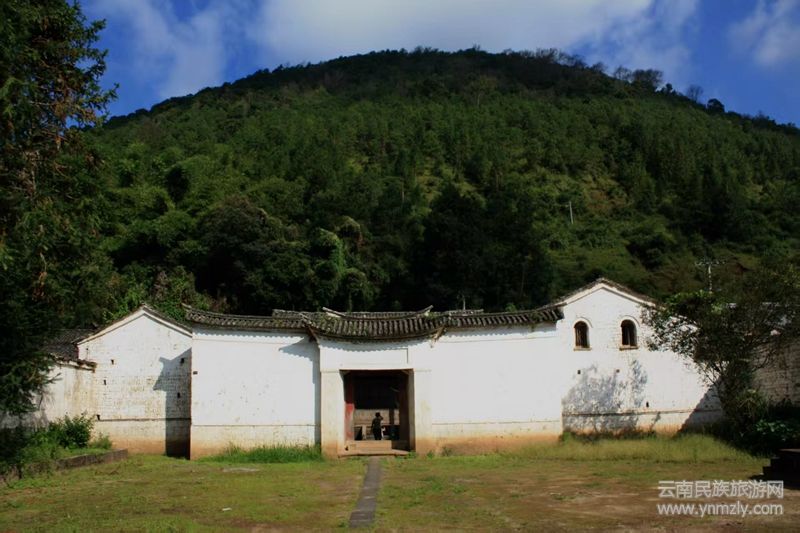

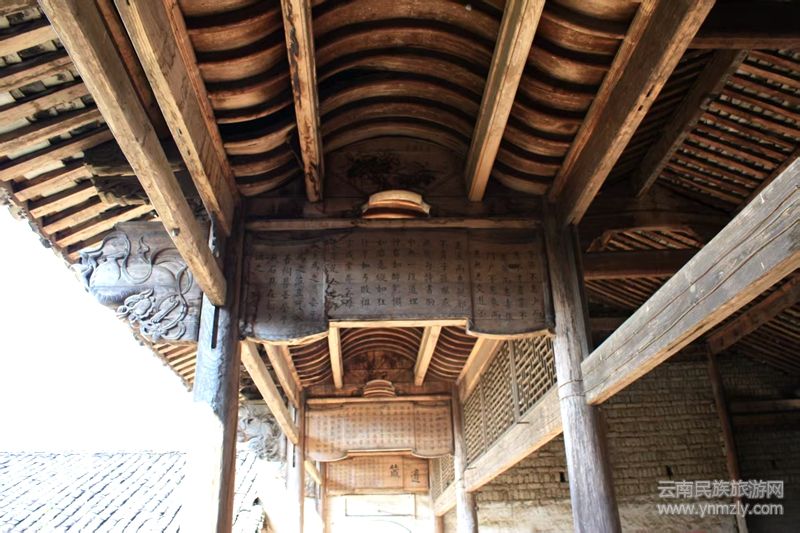

7、杨氏宗祠坐落于大庄(高谷庄)龟山脚,占地2453.1平方米,坐北向南,四周筑有围墙,呈长方型,整个布局前后分为广场、园林、主体建筑、后园林等四个部份。杨氏宗祠的主体建筑为典型的四合院,由正殿、厢房、回廊组成。整个建筑布局合理、建筑宏伟、取材讲究、修饰精巧,到处是林木葱郁、鸟语花香的园林景象。杨氏宗祠建于民国十四年(1925),匾联已全无,正殿大楼上杨春增先生以《遗规》、《遗箴》的形式刻写的六段箴言,作为杨氏家训,均清晰可见。杨姓始祖于明万历年间移居高谷庄。

和顺杨氏宗祠全景

和顺杨氏宗祠大殿前檐构造

8、钏氏宗祠位于大庄,居村子正中,坐北向南,十分当阳,占地2.5亩,为一正两厢一厨房(在大殿右侧)的建筑布局。单开间圆拱形大门,前为月台,有“大清光绪二十二年新正月十二同立”的石刻,后有操场。修建于民国十五年(1926),用去大洋12000多元。前几年新修缮的宗祠大门的墙上左边镶有丁亥(1947)年钏相秦书的“气爽神清”楷书石刻一块,右边有“凤鸣朝阳”草书石刻,无款,由月台上移来。月台上有李根源题书的两块隶书石刻,一为“山水清音”。一为“金川月池”,书于民国三十五年(1946)十一月,两边有“谷庄棲来凤,月池养金龟”楷书联,无署款,均尚存。钏姓十三世祖任登公于明崇祯元年卜居和顺大庄,现在钏氏已发展了100余户,500余人,已繁衍二十七代。

和顺钏氏宗祠全景

和顺钏氏宗祠大殿

四、保护与传承

和顺宗祠同和顺其它建筑一样是和顺六百年风雨历程的见证,具有历史悠久、建筑设计精致、布局合理、选料精良及风格各异的特点。作为重要的历史文化遗产,和顺八大宗祠的保护与传承工作至关重要。首先,当地政府和相关部门应加强对这些宗祠的监管,确保它们的历史风貌和文化遗产得到完整保存。其次,加强对宗祠文化内涵的挖掘和宣传,提高游客对古镇历史文化的认识和了解。同时,建议推荐申报八大宗祠为民族民间传统文化保护项目,多方面筹措资金,加大保护和修复力度,进一步传承和弘扬地方历史文化。充分利用这些宗祠的文化价值,为当地旅游业的发展注入新的活力,让和顺八大宗祠成为连接古今的纽带和桥梁,书写出属于自己的更加精彩篇章。

参考资料:腾冲县人民政府办公室《腾冲老房子》

《和顺乡》复四期(2002年12月编印)和采访调查资料。

作者简介:尚玉霞,女、汉族,1977年生,腾冲国殇墓园管理所、滇西抗战纪念馆文博馆员,主要研究方向为文物保护及滇西抗战史,电话:13708650793;许敏,女、傣族,1979年生,腾冲国殇墓园管理所、滇西抗战纪念馆文博馆员,主要研究方向为文物保护及滇西抗战史。

编辑:尹达天

执行编辑:李瑜玲 黄志民 张宏坤

审核:吴敏昆

终审:主编 尹绍平

(在浏览器打开可任意放大阅读本文图

上一篇:【原创文章】侯琎钟

下一篇:最后一页